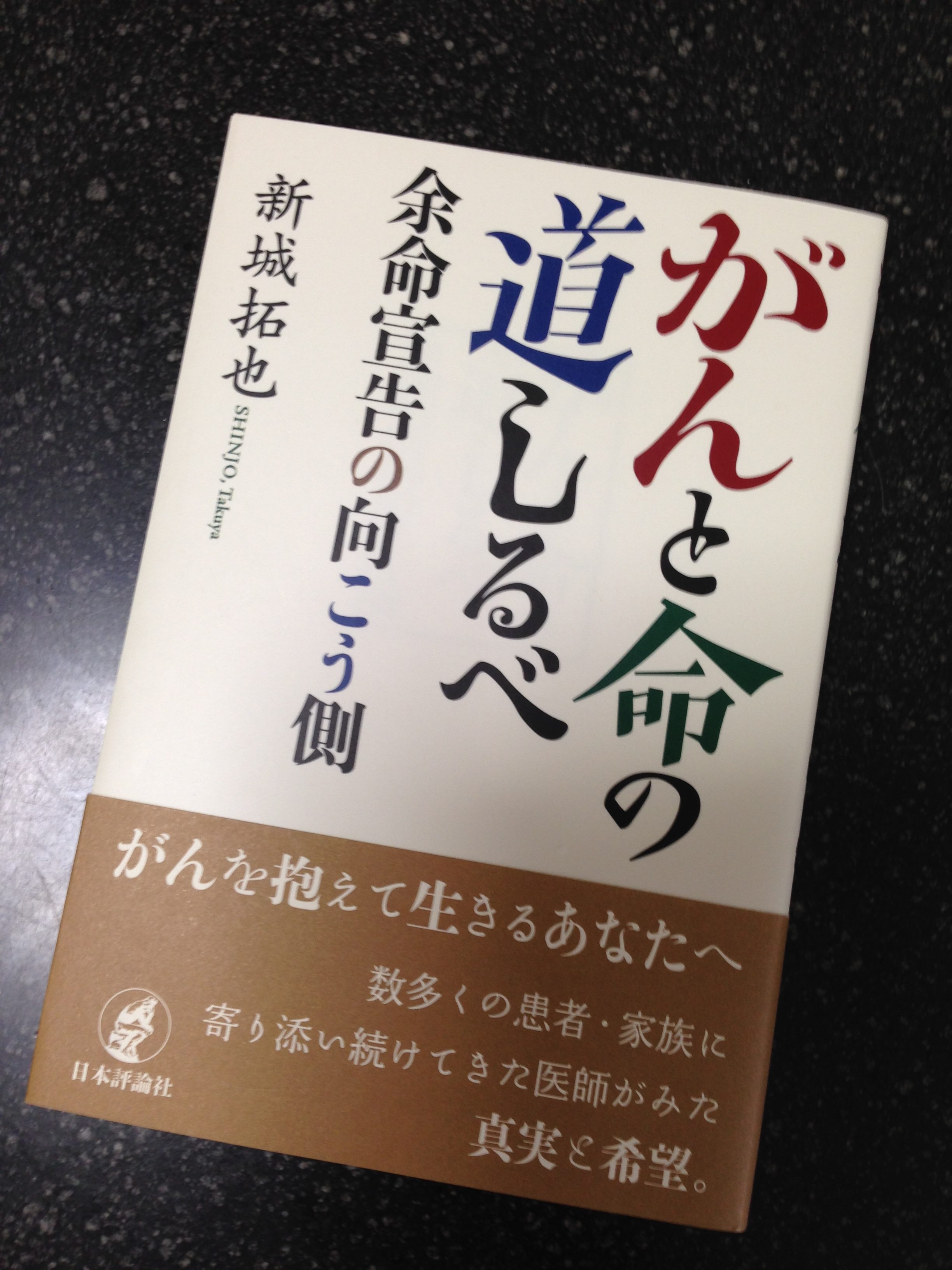

今回は、がんの終末期医療について書かれた本『がんと命の道しるべ』についてです。

著者の新城拓也さんとは今年、ある懇親会で初めてお会いしました。「向かいに座っておられる方はどなたかな」と思っていたら、その方が「あの新城先生!」とわかり驚きました。

「あの」というのは、実は知っている方だっだから。以前からTwitterでのツイートを見てきたのです。「論文落ちた。ジャーナル死ね。また次リベンジ」のような、気持ちを正直に吐露するツイートが時々出てくるのが妙におもしろくて、拝見していました。その方が目の前に。初対面ながら話が弾み、その後、本も読ませていただくようになりました。

新城さんは、神戸でがん患者の外来・訪問診療を行う「しんじょう医院」の院長で緩和医療専門医。命の限りが見えてきたがん患者を支え、看取りまで行っています。

がんの終末期はどんなものなのか。苦しいのか苦しくないのか。患者を見送った経験がなければ知り得ぬことです。知らないから恐怖に感じている人もいると思います。実際はどうなのでしょう。

本によると70%の患者は適切なケアを受けながら穏やかに最期に向かうのだそうです。けれど残り30%は穏やかなルートから外れ、苦しみ続ける。そうした人たちには苦しみを減らすためのさまざまなケアが行われますが、どのような緩和ケアを行っても、最期まで苦しむ人が出てきてしまいます。そうなると「鎮静」の対象になるのです。

「鎮静」とは、あらゆるケアや治療をしても苦痛が緩和されない時に、薬を使って眠ることで苦痛がない状態にすること。こう聞くと、簡単な処置のように思いますが「鎮静」を行うと、それまでできていた家族との意思疎通ができなくなることもあるため、いつどのような状況で始めるかなど判断も難しく、処置も慎重さを要します。

患者や家族は、「鎮静」と「安楽死」を混同しがちで、新城さんの本でも「鎮静」を理解してもらうために苦労する場面が出てきます。時には「鎮静」を行った家族から「とどめを刺してくださってありがとう」とお礼をいわれてしまうことも。その言葉は新城さんの心に小さなとげとして残ります。「とどめを刺したわけではないんだけどなあ」本からはそんな声も聞こえてきます。

「鎮静」と「安楽死」には明確な線引きがあると新城さんは書いています。「安楽死」は死を、そして「鎮静」は苦痛を最小限にすることをそれぞれ目的としていて、この2つは全く別物なのだと。

「患者・家族の意向を重視する」ことや「十分な緩和ケアを尽くしているかどうかを複数人で判定する」ことなど、学会のガイドラインには「鎮静」の手順もまとめられています。

「鎮静」への課程はとても丁寧で慎重です。「死を早めてしまったかも」と家族にあとから後悔させないために、起こる可能性について事前に患者や家族とよく話し合います。手間をかけながら、患者の苦しみを取るためのケアを行うのが「鎮静」。それは患者が穏やかに最期まで生きるための処置ともいえます。

本にはいろいろな患者の最期の様子が出てきて、これまで自分が見てきた「あの時のあの場面」が浮かびます。

緩和ケアなどという治療がなかった、母のモルヒネ頼りの貧しい終末期。一般病院で出会った「痛い、痛い」と叫びながら亡くなった男性の最期など。そのせいか新城さんにケアされる患者が時に幸せに見えたりもするのです。

また本では「生きていく意味のある命」についても語られています。「どうしてこれほどまでに、患者は「誰かの迷惑になりたくない」と考えるのだろうか」と思うほど、「他人に迷惑をかけたくない」と訴える患者は多いといいます。

私も体が動かなくなって、生きている意味がないと思える状態になれば、早く死にたいと思うでしょう。子供に迷惑をかけたくないとも思っているので、無理な延命はしないと決めてもいます。けれどひょっとしてそれは、不遜なことなのでしょうか。

「自分の命は自分のものだから死ぬ権利もある」本当にそうなのか。「意味のある命」とはなんなのか。その意味は誰が判断するのか。

母の最期が近づいてきた時、「寝ているだけでいいから生きていてほしい」私は心から思いました。しゃべれなくても、動けなくても、間違いなく私にとって「意味のある命」だったからです。

一方、動けず言葉も発せられなくなった高齢の父の最期では、もうこれ以上苦しませたくないと思いました。「苦しみから解放させてあげたい」願いはただそれだけでした。でもそれは見方を変えれば、「生きていく意味がない」と判断したことにもなります。

生きる意味のあるなしは状況によって、また見方によって変わってしまうものです。それだけに、たとえ本人であっても安易に判断してはいけないのではと思います。

だからこそ、最期に手を加えるなら「安楽死」ではなく「鎮静」でなくてはいけないのかもしれません。もちろん「鎮静」でも、自然な死に手を加えることに変わりはないと考える人もいます。

でも私自身は終末期の苦しみに対して、「鎮静」という助けが今の医療にあるのなら、その手を借りながら、自然に近い形で「生」を全うできればと思います。

「死」について考えることは、まだ今の日本では忌み嫌われることです。けれど誰にでも必ずやってくる「死」について、身近な人と語ることから逃げていてはいけないのだと思います。『がんと命の道しるべ』はそんな時に「道しるべ」になる1冊です。

コメント

コメントはありません。